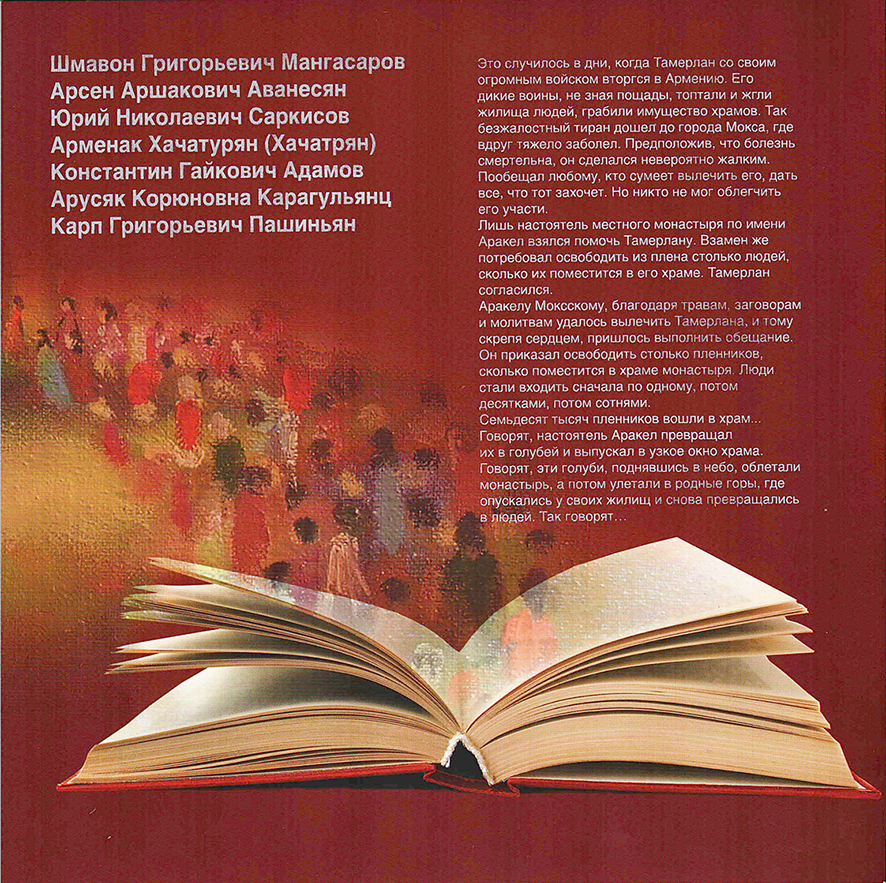

«Кто расскажет о нас…» — так называется новая книга, вышедшая в рамках культурной программы Нахичеванской-на-Дону армянской общины. Автор и составитель — Элина Григорьян, ответственный редактор — Нонна Мирзабекова.

Книга необычная. Честно сказать, ничего подобного ранее я не читал. Почему? А потому что в этом издании собраны воспоминания армян-бакинцев о своем некогда родном городе и о людях, живших в нем.

Это уже не просто книга, а целый армянский национальный проект, в котором будут собираться и издаваться воспоминания не только тех людей, которые жили в Азербайджане, но и потомков беженцев армян из Османской Турции.

В этом уникальном сборнике собраны рассказы разных авторов. Например, Марианна Анатольевна Ступка (Карагульян) едва ли не всю жизнь записывала обрывки воспоминаний старших членов своей семьи о том, что было пережито ими во время Геноцида 1915 года.

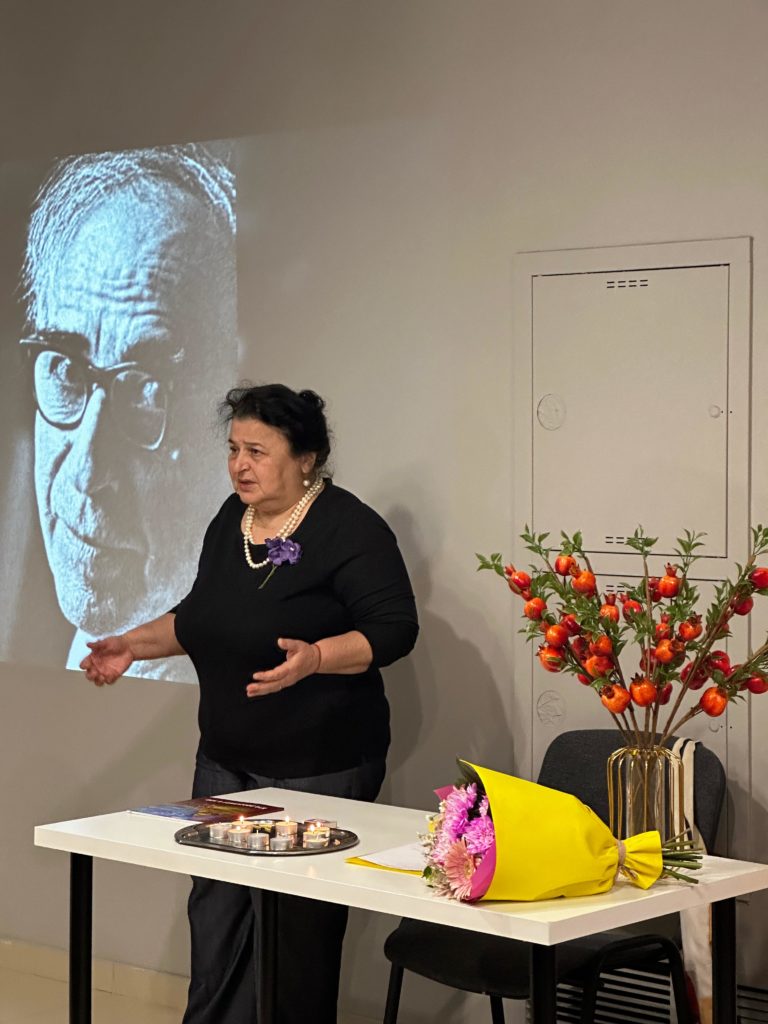

А как трогательно написал свой очерк о выдающемся ростовском фотохудожнике Карпе Григорьевиче Пашиньяне заведующий реставрационной мастерской РОМИИ Игорь Поливода!

Подобных историй и человеческих судеб в книге приведено немало. Уверен, эти истории не могут не тронуть читателя.

Но почему-то мне особенно запомнился рассказ Элины Григорьян об известном бакинском актере Константине Гайковиче Адамове. Он был ведущим актером и режиссером бакинского Театра русской драмы имени Самеда Вургуна. Был награжден медалью «За выдающиеся заслуги в развитии азербайджанского искусства и литературы в связи с декадой азербайджанского искусства и литературы в Москве» (9.06.1959). За исполнение роли Александра Сергеевича Пушкина в спектакле «Шаги командора» в 1971 году Адамов стал лауреатом Государственной премии Азербайджанской ССР. В 1972 году он получил звание народного артиста Азербайджанской ССР.

Бакинские театралы, когда шли на спектакли с участием Константина Адамова, говорили с особой любовью и нежностью: «Сегодня идем на Котика Адамова».

Из воспоминаний бывшей бакинки, ныне жительницы Ростова, Наиры Бекгулян: «Когда в конце 1980-х начались бакинские погромы, наша семья, наученная горьким опытом бакинской резни 1915–1918 годов, не стала ждать, когда в городе начнут убивать армян. Мы спешно покинули Баку. Благо нам было куда ехать, в Ереване жили мои тети и двоюродные сестры. Мы остановились у них. В один из вечеров, когда смотрели новостную программу по АРМ ТВ «Лрабер», стали показывать, как в Ереван прибыла из Баку партия с очередными беженцами. Для нас к тому времени было уже в какой-то степени делом привычным видеть несчастных, часто побитых, одетых наспех или полураздетых, босых людей. Сил плакать уже не было. Мы просто смотрели… И вдруг глаза мои расширились от ужаса, к горлу подступил комок рыданий. По ступеням трапа самолета спускали на носилках пожилого мужчину, лицо которого представляло собой некое кровавое месиво. И все же я узнала его. Не могла не узнать! Ведь этого человека знал и боготворил весь наш город, он блистал когда-то на сцене Бакинского театра русской драмы им. С. Вургуна — ведущий актер и режиссер Константин Адамов. Это было ужасно — видеть человека, так много сделавшего для культуры Баку, любимца театрального Баку, в таком униженном состоянии. К Константину Гайковичу подошли журналисты, чтобы расспросить о том, как все было. Он заговорил с большим трудом, я увидела, все зубы у него выбиты. Он сказал: «Когда-то меня приглашали выступать на сценах Москвы, звали переехать в Париж, но я не мог оставить свой Баку, так я любил этот город. И вот, посмотрите, что он со мной сделал!».

Адамов не смог пережить всего произошедшего с ним, не смог пережить потерю любимого города Баку, которому он посвятил всю свою жизнь.

Он умер 11 мая 1990 года в Москве и похоронен на Николо-Архангельском кладбище, в закрытом колумбарии, ячейка 78.

Судьба этого талантливого человека, Константина Адамова, — сюжет для фильма или повести. Несомненно, о таких людях надо рассказывать. Ведь иначе кто расскажет о нас потом?

У армянского народа есть немало красивых легенд, историй и сказок. Все они очень мудры и поучительны.

Одна из таких легенд приводится в книге «Кто расскажет о нас…». Некогда грозный Тамерлан напал на Армению. Его воины жестоко убивали мирное население, грабили и разрушали храмы. Но неожиданно Тамерлан серьезно заболел. Он умирал. Тогда смертельно больному Тамерлану сказали, что есть настоятель армянского монастыря по имени Аракел, который излечит его. Аракела позвали к грозному Тамерлану. Тот молитвами и травами излечил завоевателя. Но попросил его, чтобы он отдал ему столько армянских пленников, сколько поместится в храме его монастыря. Тамерлан согласился. Люди стали входить в храм к Аракелу — сначала десятками, потом сотнями, тысячами. Легенда гласит, что семьдесят тысяч пленников вошли в храм. Но как они там поместились? Оказалось, что настоятель Аракел превращал своими молитвами людей в голубей и выпускал их в окно. И они разлетались по свету в поисках родных домов. А потом, найдя свои жилища, вновь превращались в людей. Такая красивая легенда…

Почему я вспомнил это сказочное предание? А потому что оно глубоко символично. Почти весь армянский народ разлетелся по миру, унося с собой частичку своей родины и культуры.

И великая миссия проекта «Кто расскажет о нас…», задуманного Нонной Мирзабековой и Элиной Григорьян, — сохранить память о людях, передать ее последующим поколениям.

Георгий БАГДЫКОВ